Сегодня, в день памяти Виктора Цоя Проект КАРО.Арт показал (надеемся) отреставрированную версию фильма «Игла» и документального фильма о русском роке «Йя-Хха».

80-е — это десятилетие, когда кинематограф наконец перестал выглядеть как парад агитплакатов. Большинство режиссёров, привыкших к стерильным комбайнёршам и доблестным следователям, не знали, как снимать эту новую, реальную жизнь.

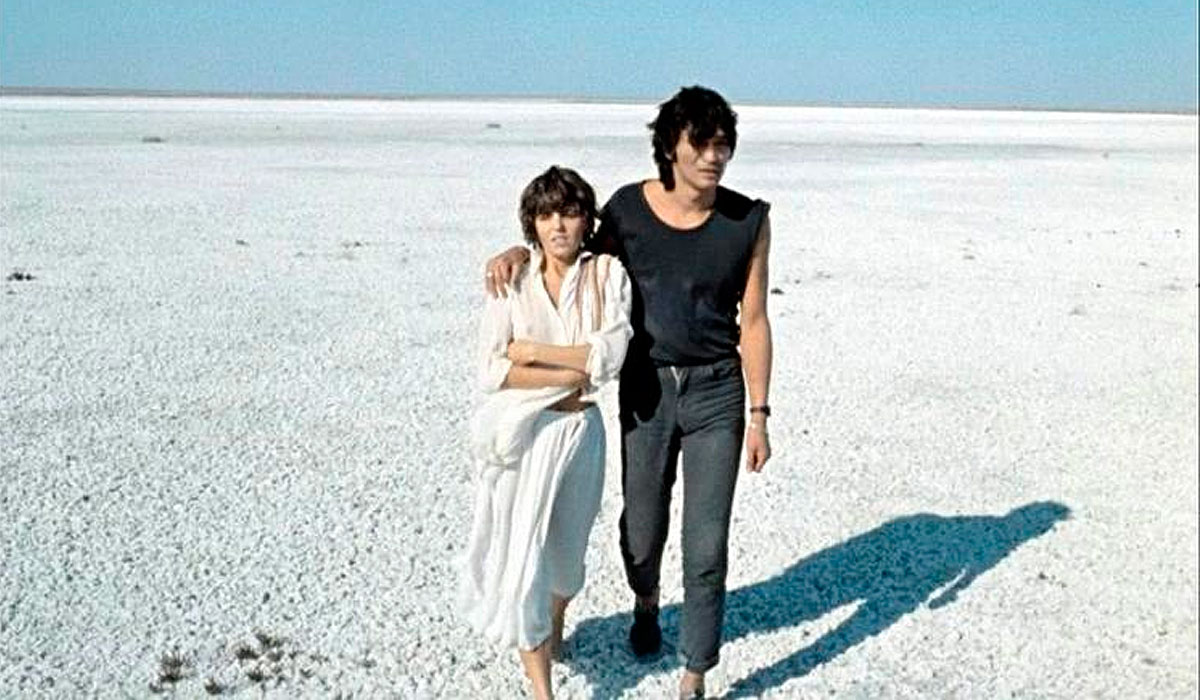

И вдруг, среди всего этого — «Игла». Фильм, который одновременно был и антинаркотической проповедью, и чистой эстетикой бунта, и портретом времени, которое уже скатывалось в пропасть, но делало это красиво.

Рашид Нугманов не был вчерашним выпускником с дипломом и мечтой о «Доме кино». Он был казахским студентом мастерской Сергея Соловьёва, которую тот собрал в 1984 году из одних казахов — по межведомственной договорённости с Госкино Казахстана. Смысл был простой: отучатся — снимут в Казахстане по фильму.

Когда Нугманов летом приехал в Алма-Ату, к нему подошли с предложением: есть проект «Игла», он тонет в конфликте между режиссёром и сценаристами, бюджет почти проеден. Хочешь спасти? И Нугманов — парень, который уже был слегка знаменит благодаря короткометражке «Йя-Хха» про ленинградскую рок-тусовку, — сказал: «Хочу».

С одним условием: оператор — мой брат Мурат, актёрский состав — меняем весь. И на главную роль — Цой. С ним Рашид познакомился на съёмках своей «Йя-Ххи», и уже тогда, до всяких «Игл», они собирались снимать другой фильм про харизматичного алматинского персонажа по кличке Моро.

От первого — невозмутимость и ироничная отстранённость. От второго — холодная пластика бойца. От третьего — чуть надломленный, но всё же безупречный лоск героя-бунтаря.

Цой играл себя. Он и на экране носил свою одежду, а Нугманов запрещал ему «строить из себя актёра».

Злодея сыграл Пётр Мамонов — эксцентричный, нервный, непредсказуемый. Должника Спартака — Александр Баширов, тогдашний студент ВГИКа, которого публика уже запомнила по его безумному монологу про Гагарина в «Ассе».

Роль Дины досталась Марине Смирновой, найденной после тридцати с лишним кастингов. Помогла Наталья Разлогова, близкая Цою: показала фотографию девушки, похожей на себя.

Поехали знакомиться — вместе с ними был Александр Башлачёв, который, едва увидев Смирнову, выдал: «Вот и твоя Дина». Через несколько месяцев Башлачёва не стало

А в Алма-Ате случился эпизод, достойный городской легенды. В местной школе № 56 математик Архимед Искаков, снимавшийся в эпизодической роли, проболтался ученикам, что работает с Цоем. Те умоляли привести кумира. Цой пришёл. Первый «концерт» прошёл в гробовой тишине — подростки были парализованы самим фактом его присутствия. На следующий день они пришли с родителями и полгорода забилось в класс, задавая вопросы и требуя песен. Табличка на двери этого кабинета висит до сих пор.

Сценарий, который достался Нугманову, он разорвал. В прямом смысле. Вырвал объяснения, вычистил мотивации, убрал всю болтовню.

Вместо понятного криминального боевика он решил снять загадочную притчу, где зритель никогда не будет уверен, кто такой этот Моро, откуда он взялся и почему спасает. Финал — нож в живот, герой идёт дальше. Жив? Мёртв? Это Моро, ему можно и не умирать.

Нугманов позже признался: продолжение уже планировалось. Начало — Моро в операционной, врачи вытаскивают его с того света. Но Цой погиб — и сценарий остался в столе.

На площадке всё было как в коммунальной квартире талантов: чай, разговоры, решения на лету. Реплики могли родиться за минуту до съёмки.

Снимали быстро: сначала 10 дней на Аральском море, потом Алма-Ата — ЦУМ, вокзал «Алматы-2», улица Тулебаева. Места, которые узнаёт каждый алматинский старожил.

Квартира Дины — редкий для СССР просторный зал с камином. Искали долго, нашли у знакомых сценаристов. Камин был настоящий, и Цой в кадре жёг в нём дрова по-настоящему.

Цой писал музыку прямо на площадке. «Звезда по имени Солнце» родилась между дублями. Он хотел, чтобы весь саундтрек был роковым, но Нугманов добавил Магомаева, Пьеху и даже тему из «Крестного отца».

Инструментальные темы Цоя вошли частично. Он сначала был недоволен, но потом признал, что режиссёр был прав.

Нугманов думал, что фильм «положат на полку» за наркотики, мат и дерзость. Но в 1989 году «Иглу» посмотрели почти 15 млн человек. После гибели Цоя прокат возобновился — и счёт пошёл к 30 млн.

Денег это не принесло: режиссёр получил обычную ставку (180 рублей) и премию в 800 рублей, когда фильм окупился.

Для молодёжи Моро стал кумиром и учителем, а «Игла» — инструкцией, как остаться человеком в стране, где всё катится в наркотическое и социальное дно.

В 1989-м Цой стал «лучшим актёром года» по версии «Советского экрана». До него это звание получали Янковский, Михалков, Миронов. После — Харатьян. Музыкант в этой компании смотрелся как гость с другой планеты.

Нугманов потом честно говорил: в историю они лезть не хотели, снимали кино «для своих» и в своё удовольствие. Но «Игла» выжила, переросла всех участников и стала символом эпохи. Единственная большая роль Цоя в кино — и образ, который не состарился за десятилетия.

Источник фото: стоп-кадр фильма «Игла»